جاء في كتابِ (أخلاقِ الإمامِ عليٍّ عليهِ السلام)

للسيد مُحمد صادق مُحمد رضا الخِرسان

قالَ أميرُ المؤمنينَ -عليهِ السَّلام-:

(كَمْ مِن مُستدرَجٍ بالإحسانِ إليهِ، ومغرورٍ بالسِّترِ عليهِ، ومفتونٍ بحُسنِ القولِ فيهِ، وما ابتلى اللهُ سُبحانَهُ أحداً بمثلِ الإملاءِ لهُ)

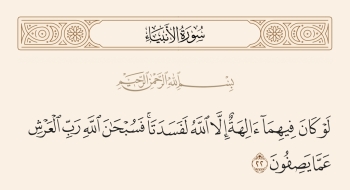

مِنَ المعلومِ أنّ اللهَ تعالى كريمٌ لا بُخلَ في ساحتِهِ عزَّوجلَّ ، يُنعِمُ على مَن يعرفُهُ ويُوحِّدُهُ وعلى من لا يعرفُهُ بلْ وينكرُ وجودَهُ ، إلا أنّ ذلكَ لا يعني في حالٍ مِنَ الأحوالِ تَساوي الحالينِ، فإنّهُ يُفيضُ بِنِعمِهِ الواسعةِ على مخلوقاتِهِ لأنّهُ المُنعِمُ والخالقُ والغَنيُّ المُطلقُ عَن أيِّ أحدٍ مَهما كانَ والقويُّ والجبارُ والمُهيمنُ والذي تَسَعُ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ والذي أوجدَ الأشياءَ مِنَ العدمِ، مِمّا يعني أنّ الجميعَ خَلْقُهُ لم يُفرّقْ بينَهُم سِوى أنَّ المخلوقينَ انقسموا إلى قِسمينِ:

- قِسمٌ آمنَ بخالقِهِ ومُوجِدِهِ ومُدبّرِهِ فعَبدَهُ ونَزَّهَهُ عَنِ الشّريكِ والوالدِ والوَلدِ والصَّاحبِ، ونَفى عَنهُ الاحتياجَ.

- وقِسمٌ آخر انحرفَ وابتعدَ عنِ الصوابِ ولمْ يُفلحْ بالإيمانِ والتّوحيدِ.

وكُلٌّ مِنهُما لمْ تتدخلْ القُوّةُ في اختيارِهِ وإنّما قدْ وُضِّحَ لهُ المسارُ وحُدِّدَ لهُ الطريقُ المُوصِّلُ إلى الخيرِ، فكانَ توجهُهُ بمحضِ إرادتِهِ مِن دونِ ما إلجاءٍ او جبرٍ، ولكنْ مِنَ الطّبيعيِّ سيكونُ القِسمُ الأولُ أقربَ وأفضلَ حالاً مِنَ القسمِ الآخرَ، ولذا حصّلَ المطيعونَ على امتيازاتٍ، كما حُرِمَ العاصونَ مِن بلوغِ درجاتٍ لا يصلونَ إليها إلا بالإيمانِ والتّوحيدِ والتّقوى كما هو الحالُ في القسمِ الأولِ.

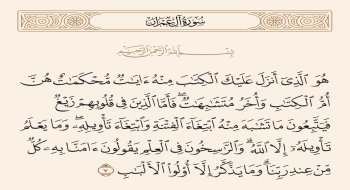

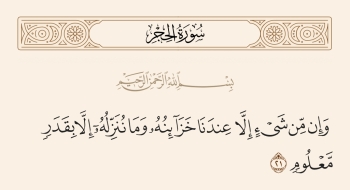

ولكنَّ هذا لا يعني حرمانَ القِسمِ الآخرَ مِن جميعِ الاستحقاقاتِ الطبيعيةِ لهم كمخلوقينَ بلْ لهم ذلكَ ، ثُمَّ تأتي مرحلةُ الاختبارِ ليكشفَ مِن خلالِ ذلكَ مدى الاعتبارِ والاتّعاضِ، إذْ ما مِن شيءٍ خلقَهُ تعالى إلا وفيهِ موعظةً وعبرةً {لـِمَن كانَ لهُ قلبٌ أو ألقى السّمعَ وهو شهيدٌ} فإذا استفادَ أحدٌ مِن هذا واجتازَ الاختبارَ وكانَتْ النتيجةُ الاهتداءَ والايمانَ فيكونُ لهُ ما للقسمِ الأوّلِ، وأما لو لمْ يستفدْ بلْ تَمادى على أساسِ القوةِ والاغترارِ ببعضِ القابلياتِ –التي لم يلتفتْ إلى أنّها مخلوقةٌ للهِ تعالى أيضاً- فسوفَ يُمْهَلُ ويؤخَّرُ عَسى أنْ يرعويَ ويرجعَ إلى صوابِهِ ورُشدِهِ، وإلا فمصيرُهُ النارُ وساءَتْ مصيراً، وقدْ أودَى بنفسِهِ هو إلى هذا المصيرِ ومِن دونِ ظُلمٍ أو انحيازٍ ضدَّهُ او جنايةٍ مِن أحدٍ عليهِ؛ لأنّهُ تعالى غَنِيٌّ عَنِ العالمينَ لا تنفعُهُ طاعةُ المطيعِ ولا تضرُّهُ معصيةُ العاصِي.

بلْ النّفعُ والضررُ في دائرةِ العَبدِ فقطْ، وسيندمُ ويشعرُ وقتئذٍ بأنّهُ جنى على نفسِهِ بذلكَ الانخداعِ بتوالي الفُرصِ، والذي قدْ ظنَّ أنّ ذلكَ الإحسانَ وتَتَابُعَ النِّعمِ عليهِ يعني أنّهُ على الطريقِ الصحيحِ حُسباناً مِنهُ أنّهُ لو لمْ يكنْ كذلكَ لَما تواصلَتْ النِّعمُ عليهِ، لكنّهُ غفلَ عن أنّهُ تعالى قدْ حدَّدَ الطريقَ لكلِّ أحدٍ، وبَيّنَ المستقيمَ مِنَ المُعوَجِّ، ثُمَّ أوكَلَ الأمرَ في الاختيارِ والسّلوكِ إلى إرادةِ العبدِ مِن دونِ ما تأثيرٍ او ضغطٍ.

ويعرفُ أيضاً أنَّ عَدَمَ أخذِهِ بالعذابِ وعدمَ تعجيلِ العقوبةِ لهُ على المعاصي إنّما هُوَ سترٌ مِنَ اللهِ تعالى الخالقِ العظيمِ الرؤوفِ الرحيمِ اللطيفِ الحَنّانِ المَنانِ وليسَ عجزاً عَن إيقاعِ العذابِ وبالشكلِ المناسبِ حسبَ ما يشاؤُهُ تعالى.

فالدعوةُ إذنْ مِن خلالِ هذا البيانِ إلى أنْ يُراقِبَ العبدُ ربَّهُ ، ويستشعرُ وجودَهُ ، ويؤمِنُ بقدرتِهِ ، وأنّهُ مُطَّلِعٌ على كلِّ شيءٍ حتى خطراتِ القلبِ ولحظاتِ العينِ وما يجولُ مِن أفكارٍ ولو لم يُبدِها لأحدٍ، فعندئذٍ يكونُ العبدُ على جانبٍ كبيرٍ مِنَ التّقوى، والورعِ عَن محارمِ اللهِ عزَّوجلَّ بما يُوفّرُ لهُ حالةَ الاستقامةِ بأجلى صُورِها وأَبهى مظاهرِها فيَنْعُمُ بها ليصلَ إلى رضوانِ اللهِ وما فيهِ خيرُ الدُّنيا والآخرةِ.

فلابُدَّ للعاقلِ حينئذٍ مِن أنْ لا يَغترَّ بإقبالِ الدُّنيا عليهِ وكونِهِ محظوظاً إذْ مِنَ الممكنِ أنْ يكونَ ذلكَ إختباراً فلابُدَّ مِن أنْ يكونَ مُتوازناً محافظاً على القواعدِ الصّحيحةِ التي تضمنُ لهُ عدمَ المُساءلةِ او المحاسبةِ.

قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)

قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)

قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب (سر الرضا) ضمن سلسلة (نمط الحياة)

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب (سر الرضا) ضمن سلسلة (نمط الحياة)