هوية الخطاب السياسي العراقي بعد 2003 ودور المرجعية الدينية في توحيد الصف الوطني

هوية الخطاب السياسي العراقي بعد 2003 ودور المرجعية الدينية في توحيد الصف الوطني

مقدمة

لقد شكلت مرحلة ما بعد سقوط النظام السياسي في بغداد عام 2003 مرحلة مصيرية في تأريخ العراق المعاصر اذ وقع على عاتق القائمين على العملية السياسية مهمة ايجاد نظام سياسي ديمقراطي جديد في ظل بيئة تعج بالتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وعلى المستويين الداخلي والخارجي فتفاقمت المشكلات وتوالت الازمات لتنفجر مع منتصف عام 2014 على اثر ازمة سقوط ثلاثة محافظات بيد الارهاب من هنا تولدت اهمية مراجعة الاسباب الكامنة وراء تراكم هذا الكم الهائل من الازمات والمشاكل وهنا برزت اهمية دراسة هوية الخطاب السياسي العراقي بعد 2003 ودور المرجعية الدينية في توحيد الصف الوطني لذا فإننا من خلال هذه الدراسة سنحاول الاجابة على التساؤلات الاتية:

1- ما علاقة الهوية بالخطاب السياسي؟ وكيف تطور الخطاب السياسي في العراق بعد 2003؟

2- ما علاقة الخطاب السياسي في العراق بنشوء ازمة الهوية ؟

3- كيف ساهمت المرجعية الدينية في تعزيز الهوية الوطنية؟

فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضيتين أساسيتين:

1 ـ توحيد الصف الوطني:

منذ عام 2003 استخدمت النخب السياسية الخطاب السياسي التحريضي كأداة للحشد السياسي وكسب الدعم مستفيدة من تبعات الماضي وهواجس المستقبل.

2ـ (الخطاب السياسي الذي انتهجته المرجعية الدينية والقائم على اساس قبول التعددية المذهبية والدينية والعرقية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق المكونات مما اكسبه ميزة التجرد من المصلحة (القومية، الفئوية، الدينية.. الخ) بالشكل الذي يمكن ان يكون خطابا وطنيا وان يؤدي الدور الايجابي الذي تتطلبه المرحلة المقبلة).

1-1 مفهوم الخطاب السياسي

يوصف كل استعمال للغة language لغرض التخاطب بأنّه أداء كلامي performance، وبأنه خطاب discourse، وبأنه نوع من السلوك اللفظي verbal behavior وهو في كل الأحوال يهدف إلى تحقيق التواصل communication بين منتج الكلام ومستقبله سواء عبر الكلام أو الكتابة

فالخطاب وسيلة من وسائل التواصل البشري في مختلف المجالات وظيفتها الأساسية التواصل ولابد لتحقيق هذه المهمة من تأثر وتأثير عند استخدام اللغة لاكمال عملية التخاطب. لذا ينقل عن الامام علي بن ابي طالب (ع) قوله: (الرجال صناديق مغلقة مفاتيحها الكلام)، ولسقراط قوله (تكلم حتى اراك) وعليه فالكلام يعبّر عن هوية المتكلم وهو جواز العبور لقلوب المستمعين. وبالتالي قد تختلف اللغة في خطاباتنا حسب المشكلة او الموضوع الذي نريد ان نطرحه او نرسله الى الآخرين، فالجوهر المادي هو الذي يحدد رسم الخطاب (مادة الخطاب) ليحدد بعدها نوعية الخطاب، ثوري، منهجي، تربوي، نفسي، سياسي، شعري، نثري، ثقافي...الخ. فالخطاب السياسي بهذا المعنى أداة من أدوات التواصل التي تستخدم للتعبير عن المشاريع والرؤى والتوجهات والمواقف وتحاول التاثير في سلوك ورؤى وتوجهات الاخرين كما انها قد تتأثر بسلوك ومواقف الاخرين.

1-2 أنواع الخطاب السياسي

يتألف الخطاب السياسي من ثلاثة عناصر رئيسية وهي (الخطيب) موجه الرسالة ، (الرسالة) الكلام والافكار او النصوص المراد ايصاله،(الجمهور) المتلقي الذي ينبغي إيصال الرسالة له . فهي تعمل كمدخلات للنظام من جهة كما وقد تكون التغذية العكسية التي تغذي النظام او المنظومة الفكرية بردود الأفعال تجاه مختلف القضايا ويمكن تقسيم الخطاب السياسي الى ثلاثة أنواع رئيسية:

1- الخطاب السياسي الأكاديمي التعليمي: ويشمل هذا النوع على المؤلفات الاكاديمية والمساهمات البحثية السياسية التعليمية منهجا ومعلومة، وهي أدبيات تسعى لايصال المعلومة (بتجرد) منزهة افتراضا عن كل غرض او ميول سياسية، لكن ذلك لا يستبعد تواري الغرض في منهج التعريف فالقول مثلا إن "كارل ماركس يهودي" يبدو في مظهره قولا تعريفيا، لكنه يواري ظلالا للمتلقي العربي أوسع كثيرا من ظلال المتلقي غير العربي.

2-الخطاب السياسي الجماهيري: وهو نص تحريضي، دعائي يرتبط في الغالب الأعم بالمناسبات والأزمات، ويأخذ شكل الخبر السياسي أو النص المتكامل أو الشعار أو حتى الطرفة.

3- الخطاب التنظيري الآيديولوجي: وهو الخطاب الذي يبدعه مفكّرون أو تيارات فكرية تتواصل في تشييد هذا البناء عبر مراحل تاريخية، وتروجه وتتبناه المنظمات السياسية كالأحزاب وجماعات الضغط وجماعات المصالح، ويبدو هذا الخطاب كنص مبني بعناية، يبرهن على صحة مقولاته بقدر من المقدمات والنتائج المنطقية من وجهة نظر صاحبه.

وبالتالي فانّ هنالك أربع استراتيجيات للوصول الى خطاب سياسي فعال:

ا- القدرة على تبليغ الرسالة:

تتجسد هذه القدرة على تبليغ الرسالة التي تتبناها مختلف الجهات السياسية في مرحلة الخطاب الى الجماهير وبالتالي فهي تعمل على استخدام التأريخ والتعبيرات المألوفة اذ يعد اسلوب استخدام التاريخ من بين التقنيات المعتمدة لتوضيح الافكار المحورية في سياق تاريخ يصبح الجمهور أكثر قدرة على استساغة وهضم تلك الافكار لانها وصفت في سياق يفهمه المستمعون. كما ان الاستخدام المتميز للكلمات الوصفية يعد من الأدوات المهمة لتبليغ الرسالة فالكلمات التي تلهب المشاعر وتشعل الحماس بالشكل الذي يعطي للخطاب جاذبية ويمنحه اهتماما اكبر.

2-الاقناع :

تتوقف قوة أي خطاب سياسي على قدرته على إحداث تواصلا ناجحا مع المتلقي ، وهذا لا يتحقق إلا إذا حاز هذا الخطاب على قدر من الرضا الجماهيري من خلال الإقناع والمحاججة، اذ يعد الاقناع محور القيادة الفعالة.

3- كسب الثقة:

ان قوة الزعماء السياسيين وشعبيتهم المتزايدة تتمثل في ثقة الناس اولا وبرجاحة عقلهم ومن قدراتهم القيادية ومن ايمان الشعب بانهم اهل للزعامة، وعليه فان من المهام التي تقع على عاتق اي شخص يطمح للقيادة هي ان يحظى بثقة من يسعى لقيادتهم وبالتالي فان كسب الثقة تتطلب ان تكون موضوعاته قريبة لنفوس الجمهور ومعبرة عن همومهم.

4- نقل وجهة النظر الاستراتيجية للجمهور:

ان القدرة على نقل التوجهات السياسية للجماهير هي تعبير عن اتقان القائد السياسي لنقل أهدافه المنشودة من حديثه سواء عن طريق الابلاغ او التاثير ام الاقناع ام التحفيز ام التوجيه وبذلك تعد هذه الميزة في الخطاب بالغة الاهمية في توصيل المعلومة بفعالية حتى في الاجواء المتوترة وفي حالات الوقت الضيق.

1-3 الهوية والخطاب السياسي

لكل شيء في الوجوه هوية والهوية بشكل عام مجموعة من السمات والخصائص والعلاقات التي تربط مجموعة من العناصر من بعضها البعض فعندما نريد ان نصف هوية مركب كيميائي على سبيل المثال فاننا نتحدث عن الخصائص التي تميزه عن غيره من جهة وعن الخصائص التي تميّز العناصر المكوّنة له والعلاقات التي تربط بين تلك العناصر وبالتالي فإنّ الامر لايختلف كثيرا في العلوم الاجتماعية فتكون هوية مجتمع ما مجموعة من الخصائص والسمات التي تميّز جماعة اجتماعية معيّنة والروابط التي تربط بين افراد تلك الجماعة. وللهوية أهمية كبرى هذه الأهمية دفعت الكاتب الهندي (امارتيا صن) بأن يفتتح كتابه الهوية والعنفة بالقول: "اننا في الواقع نتأثر الى درجة مدهشة بالناس الذين نرى اننا نشترك معهم في هوية واحدة. ان ّالأحقاد الطائفية يمكنها ان تنتشر كالنار في الهشيم، كما رأينا في كوسوفو ورواندا وتيمور وإس.رائيل وفل.سطين والسودان وأماكن كثيرة أخرى في انحاء العالم ومع التحريض المناسب يمكن ان يتحول وعي متعمق منذ النشأة بهوية مشتركة مع جماعة من الناس الى سلاح قوي يوجه بوحشية ضد جماعة أخرى والواقع ان كثير من النزاعات والاعمال الوحشية تتغذى على وهم هوية متفردة لا اختيار فيها وفن بناء الكراهية يأخذ شكل اثارة القوى السحرية لهوية مزعومة السيادة والهيمنة تحجب كل الانتماءات الأخرى وعندما تعطي هذه الهوية شكلا ملائما ميالا للقتال، يمكن أيضا ان تهزم أي تعاطف انساني او مشاعر شفقة فطرية قد تكون موجودة في نفوسنا بشكل طبيعي والنتيجة يمكن ان تكون عنفا عارما مصنوعا داخل الوطن او إرهابا وعنفا مراوغا مدبرا على مستوى كوكبي".

من خلال هذا الاقتباس نستطيع ان نوجز الأهمية التي اولاها صن للهوية فهي بهذا المعنى يمكن ان تكون سلاح ذو حدين، اذ يمكن ان تكون أداة للحروب والصراعات كما انها من الممكن ان تكون رافدا للسلم الاجتماعي فالناس بحسب مفهوم صن ليسوا مطلقي الحرية في اختياراتهم بل يتعرضون لتاثير جملة من العوامل التي تؤثر في اختياراتهم لذا تعد التنشئة والتثقيف والولاء والمحاكات والتقمص...الخ، احد الروافد التي تؤثر في تشكل الهوية وبهذا المعنى (التأثر والتأثير) يكون للخطاب السياسي دور مهم في تشكل الهويات والولاءات داخل المجتمع كما انه قد يتحول الى أداة تحريضية لاستقطاب الاخرين وبهذا المعنى يمكن ان يكون الخطاب السياسي احدى أدوات التشويش والخداع التي تؤثر في الرأي العام وتحرفه عن مساره الوطني. وفي نفس السياق يرى (دوركهايم) انّه يوجد بداخلنا كائنان أحدهما اجتماعي والآخر فردي اذ يجسد الكائن الاجتماعي أنظمة من المشاعر والعادات التي تعبر ليس عن شخصيتنا الفردية بل عن الجماعة او الجماعات التي ننتمي اليها وتأخذ صيغة العقائد الدينية والمعتقدات الأخلاقية والتقاليد القومية او المهنية والآراء الجمعية. وبالتالي فان ذلك الكائن يشكل عنصرا بنائيا لنواة الهوية الثقافية والجماعية. ويميز دوركهايم بين الكائن الاجتماعي والكائن الفردي بوصفه صيغة تشتمل على خصوصياتنا الفردية مثل سماتنا وطبائعنا ووراثتنا وذكرياتنا والتجارب التي توجد في سياق تاريخنا الشخصي. وعلى هذا الأساس فان الخصوصية الفردية قد تسعى للتأثير في السمات الفردية للاخرين وبالتالي فهي تؤثر في الهوية الجماعية خصوصا اذا ما امتلكت السمات الشخصية المؤهلة للقيام بهذا الدور فالقائد الذي يتسم بنزعة قومية يكون خطابه قومي ويؤثر باتجاه خلق هوية قومية للمجتمع.

2-1 تطور الخطاب السياسي في العراق

منذ استيلاء حزب البعث على مقاليد السلطة في العراق عام 1968 وحتى سقوط النظام عام 2003 ارتبط الخطاب السياسي العراقي برؤية واهداف الحزب وتحولت مؤسسات الدولة أدوات لنشر ثقافة الحزب حيث اضحى الخطاب السياسي احد أدوات هيمنة النظام ، من هنا كان توجهه الإعلامي محددا واضحا مسخرا لخدمة النظام وتجميل صورته عبر قناتين تلفزيونيتين وخمس صحف فقط، فحق الملكية لوسائل الإعلام مملوكة للدولة فقط وهي (جريدة الثورة والجمهورية والعراق والقادسية وبابل) كلها موجّهة لخطاب النظام ، ولم ترتقِ لمستوى الفاعلية في إحداث التنمية الشاملة كما كانت تروّج وذلك لانشغال الدولة بكل أجهزتها بحروب عبثية مع إيران لمدة ثماني سنوات وغزو الكويت وحصار دام أكثر من اثني عشر عاما شوه صورة العراق والعراقيين لأسباب واهية بمواقف ومزايدات عربية وعالمية، لم تستطع مواجهة الحركة الإعلامية العالميّة ولا حتّى الدفاع عن مواقف وجهة النظر المتبناة، ولا توازي حجم كبت الحريات العامة وحرية التعبير مما نمى قوى المعارضة التي وجدت خارج العراق هربا من بطش النظام وقسوته، حيث شكلوا طبيعة القوى الموجودة الآن في الساحة السياسية العراقية. وبالتالي فان القوى السياسية المعاصرة تأثرت بشكل او بآخر بالخطاب السياسي قبل عام 2003 خصوصا إذا ما علمنا انّ هذا الخطاب كان قد اقترن بالسياسات الفعليّة لذلك النظام على أرض الواقع فظهرت النزعات القومية المعارضة والطروحات الطائفية كردود فعل لتلك السياسات. ومع سقوط النظام السياسي في العراق عام 2003 بدت معالم التغيير تتجلى في الخطاب السياسي العراقي خصوصا مع الانفتاح في مجال حرية التعبير والاعلام الا انه وبالرغم من هذا التطور لم يستطع الخطاب السياسي الجديد التخلص من رواسب النظام السابق.

ويعود سبب تطور الخطاب السياسي في العراق الى :

1- التحولات السياسية التي شهدتها الساحة السياسية العراقية بعد عام 2003 وما صاحبها من انعتاق من قيود التضييق الإعلامي واتساع نطاق الحريات الصحفية وبالتالي تعدد مصادر الخطاب السياسي ليعبر عن المصالح المختلفة للمشاريع المتنافسة ليبرالي، علماني، إسلامي، قومي ....الخ

2- دور الخطاب وما تمتلكه الكلمة من قوة الى جانب عناصر القوة الأخرى لكسب تأييد المجتمع من خلال قوة الاقناع لذا فقد عد الخطاب السياسي احدى الأدوات الأساسية لتحقيق شرعية السلطة او الترويج لمشروع ما او حتى شرعية المعارضة (الرفض).

3-الى جانب الانواع التقليدية لمصادر الترويج الخطابي والمتمثلة بالخطب السياسية ومقالات الصحف وبيانات المؤسسات العسكرية والحكومية في القنوات الفضائية ظهرت الى جانبها أنواع جديدة مثل البروموغرافتي والانفوغرافك والبرامج السياسية الحية والبرامج السياسية الساخرة والشعارات واللافتات وتزايد تأثير أنواع أخرى مثل النكت والفكاهة والكاريكاتير والمقابلات الصحفية والتلفزيونية .

4- الدور الذي اضطلعت به وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع الفديو والرسوم والصور والمقالات القصيرة كأدوات للترويج السياسي وايصال الرسائل المختلفة فأضحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات مفتوحة غير محددة بزمان او مكان تصل الى الجميع في كل الأوقات فامتلكت الجهات السياسية باختلاف مسمياتها جيوشا الكترونية استخدمتها في الترويج لمشروعاتها وطروحاتها السياسية من جهة وقياس ردود الأفعال من جهة أخرى.

2-2 المحاصصة الطائفية وأزمة الهوية في العراق بعد 2003 تتعلق ازمة الهوية بتكوين شعور مشترك بين افراد المجتمع الواحد بانهم متميزين عن غيرهم من المجتمعات الاخرى اذ يجب ان يتوصل الناس الى اقرار كون أقليمهم هو وطنهم الحقيقي كما يجب أن يشعروا كأفراد بان هويتهم الشخصية محددة بانتمائهم الى بلادهم المحددة اقليميا، وفي معظم الدول الجديدة فان الاشكال التقليدية للهوية تتراوح ما بين العشيرة او الطائفة وبين الجماعات الاثنية واللغوية التي تتنافس مع الشعور بالهوية الوطنية الاوسع مع سقوط النظام السياسي في العراق في 7/4/2003 تشكلت بموجب قرار مجلس الامن المرقم 1483 في 2003 سلطة الائتلاف المؤقته حيث نصت الفقرة الرابعة من هذا القرار على ان تعمل هذه السلطة على الادارة الفعالة للأراضي العراقية واستعادة الامن والاستقرار وتهيئة الظروف التي يمكن للشعب العراقي من خلالها ان يقرر بحرية مستقبله السياسي . بناء على هذه المعطيات عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة لتشكيل مجلس الحكم الانتقالي من 25 عضواً يتمتع بصلاحيات جزئية لأدارة شؤون العراق وينتخب رئيسا دوريا له لمدة شهر، أختير اعضاء هذا المجلس على أساس التوازن الطائفي والقومي من المنفيون المعارضون خارج العراق وهم كما يعرفهم بول بريمر: "بانّهم رجال عارضوا صدام في الخارج حصلوا على مستويات مختلفة من المساندة من الغرب والدول العربية المعتدلة من خلال أجهزة المخابرات في العادة" كان اولئك المنفيّون يريدون تثبيت انفسهم بمثابة حكومة بسرعة قبل ان يتقلص نفوذهم في لندن وواشنطن وطهران والرياض مالم تتأت لهم السلطة السياسية على الأرض في العراق، في الوقت نفسه أصدرت سلطة الائتلاف قرارين يقضيا بحل الجيش العراقي واجتثاث البعث وحيث إنّ حزب البعث أداة من أدوات تعزيز سلطة النظام السابق اذ ان ومن خلال هذه الاداة استطاعت المؤسسة الأمنية في العراق أن توظف المجاميع التي انتسبت لحزب البعث الحاكم (تحت ضغط قانون الحزب القائد الذي أصدره صدام)، وبالتالي وظفت كل هذه الأعداد ضمن العمل الأمني والمراقبة، فأمرت التنظيم الحزبي بتقسيم المدن والاحياء إلى (بلوكات) ومجموعات من الدور والبيوت والعوائل تتم مراقبتها ورفع التقارير الدورية عنها.

على الرغم من أن هذا القرار كان قد لقي ترحيبا واسعا من الشيعة والكرد الا ان الامر لم يكن كذلك بالنسبة للسنة، إذ إنه حتى عام 2003 لم يكن لدى الجماعة السنية في العراق أي شعور بالهوية الطائفية وكانت القومية العربية هي الهوية المفضلة بالنسبة لهم في الوقت نفسه كانت هذه الهوية هي الأداة المثالية للهيمنة السنية في الأنظمة السابقة بالشكل الذي يحافظ على عدم اصطباغ النظام بصبغة طائفية مما يحافظ على نوع من الوئام مع الأغلبية الشيعية. على عكس الشيعة، لم يكن لدى العرب السنة جماعات سياسية كبيرة خارج حزب البعث، وهكذا أصبحوا يفتقرون، بعد صدام، إلى وجود زعامة فعالة تمتلك إحساساً واضحاً بالاتجاه وكانوا في الغالب في موقف دفاعي ورافض. حاول معظم العرب السنة أن ينأوا بأنفسهم عن النظام السابق ورفضوا وصفه بأنه سني، إذ لم يكن كل السنة بعثيون مع ذلك فهم نأوا بأنفسهم أيضاً عن الحالة الراهنة. وقد شعر العرب السنة بأن الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة استهدفت الجماعات السنية اذ كانوا يرون في استهداف البعث استهداف للمكون السني لانهّم كما أسلفنا لم يمتلكوا جماعات سياسية كبيرة خارج البعث وبالتالي ربطوا مستقبلهم السياسي بمستقبل البعث داخل النظام الجديد. وخلال الاستفتاء على الدستور الذي أجري عام 2005، صوتت كل المناطق التي تقطنها أغلبية سنية ضد الدستور الجديد، وهو ما يعكس الاغتراب العميق الذي يشعر به أهل السنة وبالتالي فقد تأثر سنة العراق بالخطاب السياسي الذي كانوا يتلقونه من القنوات الفضائية العربية ممّا أثّر بشكل كبير في عملية تشكّل الهوية السنية المعارضة لمرحلة ما بعد صدام .

من جهة اخرى فقد تأثر أكراد العراق بعقود من الصراع مع السلطة السياسية كان نتيجتها مجازر دموية ارتكبت بحق الشعب الكردي كالأنفال وحلبجة وغيرها ، لقد غذّت هذه المجازر الشعور الكردي في الظلم ونمى الشعور بالانتماء القومي اكثر من غيره باعتبار انّ الاعتداءات مورست ضد الكرد بسبب الانتماء القومي ومنذ عام 2003 شدد القادة الكرد من خلال وسائل الاعلام الكردية على المظلومية الكردية لاتخاذها وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية ولضمان عدم ضياع اصوات الكرد في المناطق التي يسكنها الكرد الى جانب قوميات اخرى .مما نتج عنه شعور قومي كردي طاغي لدرجة كبيرة، فلو خير الكردي بين قوميته والعراق ، ربما يختار قوميته لأنّها الأساس لشخصيته الجديدة ،إنّ الارتباط الكردي مع الوطن في عراق اليوم لا يمثل سوى المصلحة الشخصية (لبعض القادة الكرد) والتي ينالها من الاندماج بالوطن ، إذ إن نسبة 17 % من واردات العراق ، نسبة لا يستهان بها أبدا، تساعد الإقليم كثيرا في التنمية والتي قد يسعى الاقليم للحصول عليها من اجل توفير متطلبات بناء الدولة الكردية المستقبلية) وقد اتضحت تجليات ذلك في استفتاء 25 ايلول 2017 .

امّا شيعة العراق المكون الذي يوصف بانّه الاكبر فانّ العقدة التأريخية التي كان يعاني منها تتمثّل بالشعور بالإقصاء والتهميش منذ تاسيس الدولة العراقية والذي عززه عقود من الاغتيلات والاعتقالات التي مورست على يد نظام صدام، الا انّ الشرخ الحقيقي بدأ في نهاية حرب الكويت هذه الحرب التي هشّمت كل شي في العراق والذي لم يعد عراقا بعد تلك المدة. حيث إن ضرب الانتفاضة الشيعية وبكل قسوة في الجنوب، وضرب المكون الكردي وبكل قسوة أيضا بالشمال، خلق فجوة كبيرة بين الحكومة والمكونات الرئيسية في العراق، وهنا تأتي سلطة ثانية اقوي من سلطة الدولة والمتمثل بدول التحالف لحماية الأكراد من الدولة العراقية، ولأول مرة في تاريخ العراق، يظهر لدينا ثلاث مكونات في العراق تمثل عراق جديد وشخصية جديدة وولاء جديد ، فلم يعد الشيعي يحترم الولاء لحكومة المركز ، ولم يعد الكردي يشعر بالولاء لحكومة المركز ، إنّما أصبح ولاء الشيعي لمكوّنه فقط ، وولاء الكردي لمكوّنه فقط ،في هذه الفترة حتى القوة لم تستطع اعادة تشكيل كيان الفرد العراقي منذ انهيار الدولة العراقية في 2003، بدأت هذه الأحزاب وقتئذ الاعتماد على الهويات دون الوطنية لاكتساب الشرعية. ففي هذه المرحلة تطلبت المنافسة الانتخابية كسب الشارع ومع ان اغلب النخب السياسية لم يكن لديها الرصيد الكافي لدخول هذه المنافسة فقد عمدت الى سلوك خطاب سياسي يقوم على استذكار التأريخ لتعزيز الشحن الطائفي والظهور بمظهر المدافع عن الطائفة او القومية فاعتمدوا على السرديات الطائفية وسياسات الهوية التي ظهرت في مواجهة الدولة المنهارة. باختصار تم حصر التعبئة السياسية في هذه الخطوط الحزبية. وكانت المكاتب السياسية لهذه الأحزاب تتشكل من ذات الطائفة.

في الحقيقة انّ ما جرى من احداث منذ عام 2014 وسقوط ثلاث محافظات بيد الارهاب وما خلفه من انشقاق بين النخب السنية وما جرى بعد استفتاء اقليم كردستان من انشقاق بين النخب السياسية الكردية والانشقاقات التي تشهدها النخب الشيعية وظهور فضائح لمزاعم فساد مالي وسياسي قوضت المشروع الطائفي والقومي في العراق واظهرت الحاجة الفعلية لمشروع جديد يتخطى الاطر القومية والدينية والطائفية فقد برزت الحاجة لمرجعية سياسية جديدة تتخطى تلك الاطر الطائفية والقومية والفئوية. اذ كانت احداث 2014 وما تلاها الضارة النافعة التي ولدت ضرورة اعادة التفكير في الخطاب السياسي العراقي وما هو الدور الذي ينبغي اعتماده في المرحلة القادمة.

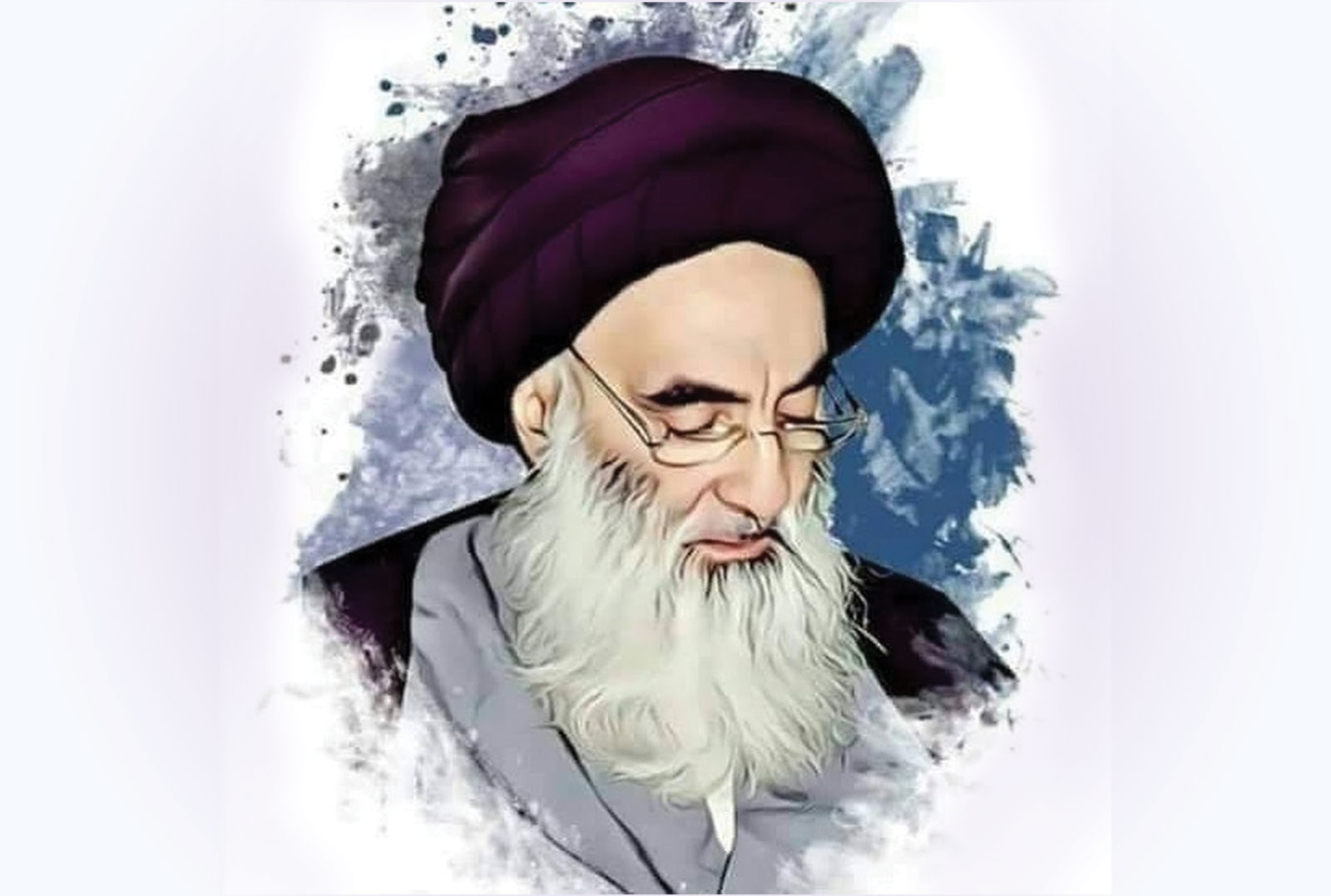

3-1 المرجعية الدينية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية

يزخر عالم اليوم بالعديد من الامثلة التي تعطينا دروسا تأريخية لشعوب مرت بأزمات مشابهة لما يمرّ به العراق اليوم ولعلّ في بعض الاحيان اسوأ من تلك التي نعيشها، تمثّل ازمة الثقة بين اطراف المجتمع السياسي من بين ابرز واسوأ المراحل التي تمر بها المجتمعات خلال مراحل العمل السياسي، اذا يعني ذلك ان الاطراف قد توصلت الى نقطة لا تتجاوز الاتفاقات الانية وان النكول باي اتفاق وارد وطبيعي فيسود مناخ الشك وتتغلب المصلحة الفئوية والحزبية على المصلحة العامة، لقد صاحبت هذه الظروف العديد من تجارب التحول الديمقراطي حول العالم،إلا أن الحل غالبا ما كان اما بتدخل خارجي او بفعل بروز شخصية عامة تستطيع لملمة الشتات وعبور الازمة، ولعل التاريخ يتذكر دائما بولندا على انّها كانت هي الدولة التي انطلقت منها شرارة التغيير التي اكتسحت بقية دول اوربا الشرقية، كما انّها قدّمت إنموذجا في التحول السلمي عبر الحوار الداخلي بين الحزب الشيوعي الحاكم وقوى المعارضة التي تزعمتها حركة تضامن العمالية الشهيرة بقيادة ليخ فاونسا في بداية الثمانينيات، ويتفق غالبية الساسة البولنديّين على أنّ نقطة التحوّل الحقيقية هناك بدأت مع تعيين أسقف مدينة كاركوف الكاردينال كارول فوجتيلاكرئيس للكنيسة الكاثوليكية في روما والذي اصبح لقبه بعد ذلك يوحنا بولس الثالث بابا الفاتيكان، والدور الذي لعبه البابا في مفاوضات المائدة المستديرة التي تمخض عنها لاحقا كتابة الدستور البولندي حيث تم عقد أول انتخابات محلية حرة في مايو1990، لقد تمثّل الدور السياسي الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية متمثلة بزعيمها البابا يوحنا بولس الثالث بهزيمة الفكر الشيوعي فلم تكن تملك الكنيسة انذاك اية جماعة مسلحة او مصدر للتمويل ومع ذلك فقد لعبت دورا ايجابيا في عملية التحول ومقبولا من جميع الاطراف ففي يناير1990 قام الحزب الشيوعي البولندي بحل نفسه وتغيير إسمه الى حزب الديمقراطية الاجتماعية لجمهورية بولندا وعلى هذا الاساس فإن التساؤل الذي يطرح هنا هل بالإمكان الإستفادة من تجربة بولندا في العراق؟ هل هنالك طرف اقليمي او محلي يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه بابا الفاتيكان في بولندا؟ حقيقة ولأسباب اقليمية ودولية ولأنّ العراق يقع في اقليم يعج بالمشاكل السياسية والامنية وغيرها فقد قللت هذه الظروف من جاذبية الطرف الاجنبي اذ انه من الصعب ايجاد طرف يتمتع بالحياد الكامل في ظل بيئة تعج بالتعقيد والتنافس. هنا برزت الحاجة الضرورية لخيار وطني يمتلك المقبولية الوطنية من جميع الأطراف، ولعلّ في استعراضنا للخطاب السياسي لمرجعية السيد السيستاني فيما يخص الشأن العراقي من السمات التي تؤهلها القيام بالدور الحيادي المطلوب، لذا سنحاول استعراض أبرز المحطات التي مر بها العراق وما هو موقف المرجعية الدينية منها اذ سنعمد الى تحليل النصوص الواردة عن المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في الشأن العراقي.

1 ـ 1 ـ 3 الرؤية لمستقبل النظام السياسي في العراق.

1- رفض أن يتولى ايّ رجل دين من اتباع المرجع اية مناصب تنفيذية او ادارية وانما يقتصر دورهم على التوجيه والارشاد لـ (اللجان) التي تتشكّل داخل المناطق كما واكّد على ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم جواز ايّ شكل من اشكال التجاوز عليه.

2- انّ الحكم في العراق يجب ان يكون للعراقيين بلا اي تسلط للأجنبي والعراقيّون هم الذين لهم الحق في اختيار نوع النظام في العراق بلا تدخل للاجانب، اذ ترى المرجعية بانه ينبغي بجميع الحكومات ان تحترم سيادة العراق وارادة شعبه.

3- كما وراى انّه ينبغي ان تجرى انتخابات عامة وأن يشارك كل عراقي في انتخاب ممثليه في جمعية تأسيسية لكتابة ثم يطرح الدستور الذي يقره هذا المجلس للتصويت عليه وان المرجعية لا تمارس دورا في السلطة والحكم.

4- ضرورة ان يبنى اي اتفاق يستهدف انهاء الوجود الاجنبي" في العراق واخراج البلد من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على اساس امرين:

اولا: رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله، وتتمثل بالدرجة الاساس في استعادة سيادته الكاملة وتحقيق امنه واستقراره.

وثانياً: حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسة. وقد أكد سماحته على ان اي اتفاق لا يلبي هذين الأمرين وينتقص من سيادة العراق سياسياً اوامنياً او اقتصادياً، او انه لا يحظى بالتوافق الوطني فهو مما لا يمكن القبول به، وسيكون سببا في مزيد معاناة العراقيين والفرقة والاختلاف بينهم.

2 ـ 1 ـ 3 قبول التعددية الدينية والمذهبية ورفض الولاء للهويات دون الوطنية

لقد تمثّل المنهج الذي اتبعته المرجعية الدينية منذ البداية على ضرورة الحفاظ على حقوق اهل السنة من خلال توجيه اتباعها بانّها ترفض اي سلوك سلبي تجاه ابناء هذا المكون من خلال الاتي:

1- رفض اقتحام مساجد اهل السنة حيث وصف هذا العمل بانّه مرفوض تماما ولا بد من رفع التجاوز وتوفير الحماية لإمام الجماعة واعادته معززا مكرما.

2- التأكيد على رصّ الصفوف ونبذ الفرقة والابتعاد عن النعرات الطائفية والتجنّب عن إثارة الخلافات المذهبية، تلك الخلافات التي مضى عليها قرون متطاولة ولا يبدو سبيل الى حلها بما يكون مرضياً ومقبولاً لدى الجميع، فلا ينبغي اذاً إثارة الجدل حولها خارج إطار البحث العلمي الرصين، ولاسيما انّها لا تمس أصول الدين واركان العقيدة، فانّ الجميع يؤمنون بالله الواحد الأحد وبرسالة النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله) و بالمعاد وبكون القرآن الكريم الذي صانه الله تعالى من التحريف مع السنة النبوية الشريفة مصدراً للأحكام الشرعية وبمودة أهل البيت عليهم السلام، ونحو ذلك ممّا يشترك فيها المسلمون عامة ومنها دعائم الاسلام: الصلاة والصيام والحج وغيرها، فهذه المشتركات هي الاساس القويم للوحدة الإسلامية.

3- التشديد على وحدة الصف وتغليب الحس الوطني ينقل عن السيّد السيستاني قوله: "أوصيكم بالحفاظ على وحدة العراق إيّاكم أن تعطوا الفرصة للأعداء كي يفرّقوا بين العراقيين، وساعدوا إخوانكم المهجّرين من مدن الموصل والرمادي وصلاح الدين وغيرها وقدّموا لهم المأوى والمال والطعام دون أن تسألوهم هل هم شيعة أم سنة أم غير ذلك، فالسنة والشيعة والمسيحيون وغيرهم هم أهل العراق عاشوا سوية في هذه الأرض من مئات وآلاف السنين" ويردف قائلا: "عندما هجم داعش ومن يدفعهم على مدن العراق وقتلوا وعاثوا فساداً أفتيت بوجوب الدفاع عن النفس والمقدسات وجوباً كفائياً ضد الأجانب، وليس ضد العراقيّين من إخواننا أهل السنة، وأنتم الآن حينما تقاتلون في الرمادي وغيرها إنّما تقاتلون دفاعاً عن إخوانكم لكي تخلصوهم من داعش ولستم فاتحين بل تضحّون بأرواحكم ودمائكم كي تنصروا إخوانكم ضد الدخلاء".

3-1-3 حقوق الاكراد

بالرغم من رفض المرجعية للتقسيم والتشديد على الحقوق الدستورية للاكراد فقد كان قبول الاكراد لمضامين بيان المرجع السيستاني والتي جاءت على لسان ممثل المرجعية الدينية في خطب الجمعة خير دليل على الدور الايجابي الذي تمثّله المرجعية في الازمات حيث اكدت توصياتها بخصوص الازمة على ضرورة ما يلي.

1- عدم احتساب اعادة الانتشار للقوات الامنية العراقية في كركوك نصرا لطرف وانكسارا لآخر مع التأكيد على انّه انتصار لكل العراقيين إذا ما تم استغلاله لمصلحة العراق وليس لمصالح فئوية او شخصية وإذا استغل لازدهار جميع المواطنين من العرب والأكراد والتركمان وغيرهم ويعيشوا بعضا مع بعض على ربوع هذه الأرض.

2- ليس امام العراقيين فرصة لبناء غد أفضل ينعمون فيه بالأمن والاستقرار الا مع تضافر جهود الجميع لحل المشاكل المتراكمة في السنوات الماضية على اسس العدل والانصاف والمساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وبناء الثقة بينهم بعيدا عن النزعات التسلطية او الاثنية والطائفية والاحتكام إلى الدستور الذي يشكل بالرغم من نواقصه العقد الذي حظي بقبول العراقيين "فلابد من الاحتكام إلى الدستور.

3- على القيادات والنخب السياسية العمل على تقوية اللحمة الوطنية والابتعاد عن التعاطي الانتقامي مع الاحداث الاخيرة وتخفيف التوتر في المناطق المشتركة وتسهيل عودة النازحين إلى بيوتهم والحفاظ على المصالح العامة والخاصة ومنع التعدي عليها ولجم اية مظاهر توحي بالعنصرية والطائفية سواء بنشر مقاطع مصورة او صوتية او لافتات او شعارات او حرق صور او اعلام.

ختاما يمكننا القول ومن خلال مراجعتنا للخطاب السياسي لمرجعية السيد السيستاني منذ عام 2003 بانّه خطاب قد استوفى متطلبات الحياد السياسي بالشكل الذي يجعله خطابا وطنيا عابرا للمصالح العرقية والدينية والطائفية والفئوية وبما يجعل من الممكن ان تؤدي الدور الايجابي الذي تتطلبه المرحلة المقبلة اذ يمكن ان نجد تجليات تلك الحيادية فيما يلي:

1- إن رفض المرجعية الدينية السماح لاتباعها من رجال الدين تسلم اية مناصب تنفيذية او ادارية في الحكومة العراقية يذكرنا بأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية الاولى التي حلّت نفسها بعد كتابة دستور عام 1791، لذا فإنّ الحيادية تتطلب ان لا تكون طرفا (تقف الى جانب او بالضد من اية جهة سياسية متنافسة) فالمرجعية الدينية بقرارها هذا نأت بنفسها عن تنافس المصالح وصراع الارادات التي شهدتها تلك المرحلة كما انها لم تكن جزءا من اي مساومة سياسية منذ تأسيس النظام السياسي الجديد.

2- التركيز على دور المجتمع وقراراته في تحديد مستقبله السياسي حدّد طبيعة العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة السياسية فلم تجد لنفسها دورا ابعد من النصح والارشاد.

3- السمة الوطنية عند الحديث عن القضايا التي تخص الصالح العام فلم يشتمل خطابها على أيّة شكل من اشكال التحشيد المذهبي وبالتالي غلبت السمة الوطنية على كلّ السمات الدينية والطائفية فحتى عند اعلان فتوى الجهاد الكفائي فإنّ المرجعية قد افتتحتها بالقول "على كلّ عراقي " ولم تقل على كلّ شيعي من اتباعنا وهذا دليل على رؤية المرجعية لضرورة تغليب الخطاب الوطني على الخطابات والولاءات دون الوطنية.

4- التأكيد على ضرورة ان تكون هنالك توافقية وطنية في القرارات المصيرية.

5- كلّ هذه العوامل وغيرها دفعت الكثير من الاطراف السياسية الى اللجوء الى المرجعية الدينية في حالات الضيق وعندما ترى انّه من الممكن ان يقع عليها الظلم وهذا بمفرده دليل كاف على وطنية الخطاب السياسي لمرجعية السيستاني.

الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع هوية الخطاب السياسي العراقي بعد 2003 ودور المرجعية الدينية في توحيد الصف الوطني نستطيع ان نخلص الى جملة من النتائج ابرز ها:

1- تنبع أهمية الهوية من كونها يمكن ان تكون سلاح ذو حدين، اذ يمكن ان تكون أداة للحروب والصراعات كما انّها من الممكن ان تكون رافدا للسلم الاجتماعي فالناس ليسوا مطلقي الحرية في اختياراتهم بل يتعرضون لتاثير جملة من العوامل التي تؤثر في اختياراتهم لذا تعد التنشئة والتثقيف والولاء والمحاكاة والتقمص...الخ، احد الروافد التي تؤثر في تشكل الهوية وبهذا المعنى (التأثر والتأثير) يكون للخطاب السياسي دور مهم في تشكل الهويات والولاءات داخل المجتمع كما انه قد يتحول الى أداة تحريضية لاستقطاب الاخرين كما يمكن ان يكون الخطاب السياسي احدى أدوات التشويش والخداع التي تؤثر في الرأي العام وتحرفه عن مساره الوطني.

2- منذ عام 2003 عمدت الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية على اعتماد الهويات دون الوطنية لاكتساب مقبولية بعض شرائح المجتمع. ففي هذه المرحلة تطلبت المنافسة الانتخابية كسب الشارع ومع ان اغلب النخب السياسية لم يكن لديها الرصيد الكافي لدخول هذه المنافسة فقد عمدت الى سلوك خطاب سياسي يقوم على استذكار التأريخ لتعزيز الشحن الطائفي والظهور بمظهر المدافع عن الطائفة او القومية فاعتمدوا على السرديات الطائفية وسياسات الهوية التي ظهرت في مواجهة الدولة المنهارة. مما عزز من بروز ازمة الهوية والذي ادى تفاقمها الى تفجر ازمة عام 2014

3- انّ تاكيد الخطاب السياسي لمرجعية السيد لسيستاني منذ عام 2003 على قبول التعددية الدينية والمذهبية ورفض تغليب الولاءات دون الوطنية مع التأكيد على دور المجتمع في بناء الدولة العراقية ورفضها لأي مشروع لتقسيم العراق والتشديد على الحقوق الدستورية لكافة المكونات أكسبت خطاب المرجعية ميزة الحياد السياسي بالشكل الذي يجعله خطابا وطنيا عابرا للمصالح العرقية والدينية والطائفية والفؤية وبما يجعله قادرا على ان يلعب الدور الايجابي الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.

Abstract

Throughout the historical stages that Iraq has undergone, you can note its implications on the formation of the Iraqi political discourse and the effect of this discourse on deepening the identity crisis. The contemporary political elites affected in one way or another by the political discourse before 2003, especially if we know that this discourse was coupled with actual policies of the regime on the ground. As a results of these policies a nationalist tendencies and sectarian opposition had been emerge as reactions .to those policies The political experience in Iraq since 2003 the religious authority through its declarations and sermons of Friday had always maintained a balanced role in dealing neutrally with various events. This role make them transformed from Shiite religious authority to a national religious authority that controls the rhythmically the

political events with advice and guidance, In various forms and became the defender of the rights of religious, national and ethnic .minorities of various components of society

فتوى الدفاع الكفائي

فتوى الدفاع الكفائي

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م )

قال الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الثانية من الصحن الحسيني الشريف ما يأتي :

إن العراق وشعبه يواجه تحدياً كبيراً وخطراً عظيماً وإن الارهابيين لا يهدفون إلى السيطرة على بعض المحافظات كنينوى وصلاح الدين فقط بل صرحوا بأنهم يستهدفون جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف ، فهم يستهدفون كل العراقيين وفي جميع مناطقهم ، ومن هنا فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع ولا يختص بطائفةٍ دون أخرى أو بطرفٍ دون آخر.

وأكد الكربلائي : إن التحدي وإن كان كبيراً إلاّ أن الشعب العراقي الذي عرف عنه الشجاعة والإقدام وتحمّل المسؤولية الوطنية والشرعية في الظروف الصعبة أكبر من هذه التحديات والمخاطر .

المزيد