الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

الجغرافية الحيوية

جغرافية التضاريس

جغرافية التضاريس

الجغرافية البشرية

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

الجغرافية الاجتماعية

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الاقتصادية

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية |

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2023-03-18

التاريخ: 20-2-2022

التاريخ: 3-3-2022

التاريخ: 2023-03-15

|

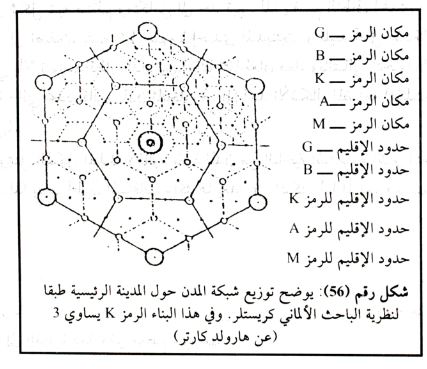

نظرية المواقع المركزية CENTRAL PLACES THEORY

تمثل طرق المواصلات المغناطيس، الذي تتجمع بالقرب منه المراكز العمرانية بدءا من العزبة وانتهاء بالمدن العاصمية (المتروبولية). فتتخذ نمطا خاصا في توزيعها، مما حدا ببعض الباحثين إلى محاولة الربط بين هذه الأشكال الهندسية التي توجد عليها

شبكات الطرق، وبين توزيع وتباعد هذه التجمعات السكنية. فقام الجغرافي الألماني فالتر كريستلر WALTER CHRISTALLER بوضع هذه النظرية، بعد أن قام بعدة دراسات تطبيقية على الجزء الجنوبي من ألمانيا. ونشر كتابه الشهير عن جغرافية المواقع المركزية عام 1933م. والذي قام بترجمته إلى اللغة الإنجليزية باسكين سي، دبليو عام 1966م.

وقد حاول كريستلر – في نظريته تلك – البحث عن قانون أو أساس يتحكم في توزيع المحلات العمرانية على سطح الأرض، وتحديد العلاقة بين أحجامها ومدى تباعدها. وهو بهذا يحاول أن يجيب على سؤال وهو: لماذا تتوزع المحلات العمرانية المختلفة على سطح الأرض بنمط معين؟؟ وما الذي يحدد بعد محلة عمرانية عن أخرى؟.

وقد افترض كريستلر وجود مساحة محددة من الأرض، تمد المحلة العمرانية بحاجتها، وأنه كلما اتسعت مساحة الأرض المحيطة بالمركز العمراني، أدى ذلك إلى زيادة في حجمها وتتلخص النظرية في أنه لا يمكن أن تشيد المدن في كل نقطة في الإقليم فالمدينة عبارة عن تجمع نقطي تمثل مركزا لمنطقة إنتاج، في حين تمثل القرية جزء هاما من منطقة الإنتاج. ولهذا فالمدينة تقدم للريف العديد من الخدمات المركزية، الأمر الذي لا يمكن قيامه بصورة مبعثرة في الريف. وعليه فالمدينة أساسا تستمد مبررات نشأتها في منطقة ثابتة لها وتعتمد عليها في توفير الخدمات المختلفة.

وتمثل العبارة السابقة الأساس الذي بنى عليه كريستلر نظريته. وعلينا أن نعرف أن هناك تفاعلا وتعايشا بين المدن مختلفة الأحجام والوظائف. كما أن هناك تنافسا وصراعا بين المدن التي بها نفس المستوى من الخدمات ونفس عدد السكان.

أما عن كيفية تحديد نوع ومدى التعايش بين المدن المتساوية في الحجم ومستوى الخدمات، فيتم ذلك بالاتساع المكاني لمنطقة نفوذ كل من هذه المدن. ويتم تحديد منطقة النفوذ (إقليم المدينة الوظيفي) بعملية مركبة، تتفق وحاجة سكان الإقليم، إلى العديد من الخدمات والسلع.

ومن الجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن تتفق مجالات نفوذ كل خدمة أو سلعة في حدودها، وإنما قد تتباين هذه الحدود من سلعة لأخرى ومن خدمة لأخرى أيضا، إلا أن مجموع هذه الحدود يشكل الإطار العام الذي يتخذ الشكل الدائري. وتمثل الدائرة الشكل الهندسي الذي يتوفر فيه عامل المسافات المتساوية في كل الاتجاهات، بحيث تصبح أطراف النطاق على بعد متساو من مركزها، حيث توجد المدينة، والتي ينكمش نفوذها وتقل سيطرتها تدريجيا، كلما اتجهنا نحو الأطراف التي تمثل نطاقات للصراع بينها وبين المدن المتجاورة.

وما أن تتماسا منطقتي (دائرتي) نفوذ المدينتين المتجاورتين حتى ينشأ بينهما نطاق حدي، تتنازعه المدينتان المتجاورتان. ومع ذلك، يلاحظ أن قوة جذب المدينتين واحدة، لأنهما متساويتان في الحجم والوظيفة والأهمية.

وقد دفع كريستلر إلى هذا الافتراض، ما لاحظه من انتشار المدن في جنوب ألمانيا في شكل شبه منتظم ومتكامل إلى حد كبير. لذا ينقسم النطاق الحدي بين نفوذ المدينتين إلى نصفين، يتبع كل منهما إحدى المدينتين، وعليه تحل مشكلة الفراغ الوظيفي بألا تتماسا أقطار الدائرتين، وإنما تتقاطعان معا، وبالتالي تتحول الأشكال الدائرية –التي تحدد أقاليم المدن المتجاورة- إلى أحد الأشكال المضلعة (المثلث، المربع، المسدس).

ويمثل الشكل المثلث لأقاليم نفوذ المدن من الناحية الهندسية أكبر ابتعادا عن الدائرة. لذا يضم أطول المسافات وأكثرها بعدا عن المركز. أما المربع، فيتسم بسهولة رسم حدوده وبساطة تحديد العلاقة بين عدد المراكز العمرانية، وأحجام مناطق نفوذها وأبعادها، لأن خطوط المواصلات هنا، لا تمزق الإقليم إلى أجزاء صغيرة. ومع ذلك فالشكل المربع لا يحقق أكبر قدر من المساواة في الحركة بين المركز والأطراف.

وعليه، فالشكل السداسي يعد الشكل المثالي لإقليم المدينة، لأنه يمثل أقرب تقريب إلى الدائرة كما يحقق معظم شروطها.

وهكذا توصل كريستلر إلى أن الشكل السداسي هو أنسب شكل إقليمي للخدمات المركزية التي تؤديها مدينة ما. ولهذا تعرف نظرية المكان المركزي باسم النظرية السداسية HEXAGONAL THEORY. ومن مزايا الشكل السداسي كما حدده كريستلر هي:

1. أنه لا يترك فجوات بغير خدمات.

2. أنه يجعل عدد مراكز الخدمات ملائما تماما لمساحة الإقليم.

وعليه، تتخذ نطاقات نفوذ المدن المتجاورة الشكل السداسي، الذي تتركز المدن في منتصفه، ونظرا لتباين المدن من حيث الحجم، وبالتالي الأهمية وقوة النفوذ، فإنها تصنف إلى مجموعتين هما: تضم أولاهما المدن الكبرى، والتي تتوفر فيها مراكز الخدمات المختلفة. وهي مدن يؤدي كبر حجمها إلى تزايد التباعد بينها، واتساع النطاقات التي تحيط بها، والتي تمثل مجالات نفوذها.

أما ثانيهما، فتضم المدن الصغرى، وهي مدن تابعة لمدن المجموعة الأولى الآنفة الذكر . ويشبه كريستلر -في شبكته المدنية - المدن الكبرى كمركز خدمات بأنها الشمس تتوسط توابعها.

وإنه تبعا للشكل السداسي، فإن مدن الخدمات الكبيرة تحيط بها – على أطراف مناطق نفوذها - ست مدن صغيرة تابعة تمتد على أبعاد متساوية. ولا يعتمد كريستلر على عدد السكان كمعيار لقياس المركزية، حيث أنه في رأيه أساس غير كاف، ولا يعبر عن مستوى الخدمات الإقليمية ومداها. لذلك اتخذ معيار عدد الهواتف كأساس لقياس درجة المركزية.

ويوجد للنظرية عدة انتقادات منها: إن كريستلر عندما وضع هذه النظرية، افترض لتحقيقها أرضا سهلية منبسطة لا تظهر فيها أية اختلافات مكانية. وتتوزع فوقها شبكة من المدن بنسق مرتب ومتكامل. وقد تأثر كريستلر في هذا الافتراض بالظروف العامة السائدة في جنوب ألمانيا. والحقيقة أنه لا تتوفر هذه الظروف المثالية في كل الأقاليم، كما أنه لا يمكن تجاهل الاختلافات المكانية وتأثيرها في تحديد نطاقات الخدمات، وتوفير سبلها بدرجات متفاوتة.

وبوجه عام فكلما كان الإقليم الجغرافي أقرب شبها في خصائصه بالظروف المثالية التي افترضها كريستلر، كان هذا أدعى إلى تطبيق هذه النظرية بكل تفاصيلها. وعلى العموم يمكن تلخيص أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية في نقطتين رئيستين هما:

1. يدور نقد هذه النظرية حول محور رئيسي، وهو أنها تفترض بيئة متجانسة يسودها نظام متعاقب مرتب لتوزيع الخدمات. وهذا ما لا يشترط وجوده في الواقع، لانتشار المدن والأقاليم المتباينة وما تحويه من خدمات متعددة. وقد بالغ كريستلر في تقدير الخدمات المركزية كعنصر منظم لتوزيع المراكز العمرانية في الإقليم بينما تجاهل عوامل أخرى قد تعترض لذلك.

2. كما تم نقد النظرية لاتخاذها عدد الهواتف معيارا لقياس درجة المركزية للمدينة على أساس أن نسب عدد الهواتف تعبر عن وظيفة إقليمية محددة. كما أن الانتشار الواسع للهواتف في المدن والقرى على حد سواء، يفقد هذا المعيار أهميته في قياس درجة المركزية في جهات واسعة من العالم، يتاح فيها هذا النوع الخدمات. ولقد كان في مقدور كريستلر قياس المركزية بطرق أخرى عديدة وأكثر دقة نذكر منها عدد العاملين بالخدمات المحلية وعدد العاملين بالخدمات المركزية في المدنية، واستخراج النسب المئوية لكل منهما، أو عدد السيارات الخاصة والعام المتجهة إلى المدينة، أو حجم تجارة الجملة أو التجزئة.

وبالرغم من النقد الذي وجه لنظرية كريستلر، إلا أنها ذات فائدة كبيرة للمخططين في مجال العمران، لأنها تؤكد ضرورة أخذ خصائص الإقليم في الاعتبار عند التخطيط لبناء المحلات العمرانية، دون الاعتماد على تجارب أو مشاريع سابقة لأقاليم أخرى، مع ضرورة إبراز السمات التي تجعل الإقليم مختلفا عما يجاوره من أقاليم عمرانية أخرى. وتمثل تفاصيل هذه النظرية طريقة يمكن للمخططين اتباعها عند الخطة التمهيدية لإنشاء المراكز العمرانية المركزية والمحلات التابعة لها، وذلك في الأقاليم حديثة التعمير، كما حدث في بعض جهات شرق ألمانيا وهولندا، أو يحدث في شبه جزيرة سيناء في مصر آنياً ومستقبلاً.

|

|

|

|

دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة

|

|

|

|

|

|

|

ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم

|

|

|

|

|

|

|

العتبة العباسية المقدسة تستعد لإطلاق الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية

|

|

|